Tópicos do Artigo

- Métodos de Imunoensaios

- Proteínas: Identificação e Purificação

- Imunoprecipitação

- Cromatografia por Imunoafinidade

- Western blotting

- Citometria de Fluxo

- Purificação de Células

- Imunofluorescência

É frequente que diversas metodologias empregadas em laboratórios, tanto em pesquisas científicas quanto na análise de quadros clínicos, dependam de forma significativa do uso de anticorpos. Essas moléculas desempenham uma função crucial na detecção e identificação de antígenos, sendo indispensáveis para diagnósticos precisos e investigações avançadas. Além disso, os progressos nas técnicas da biologia molecular moderna têm contribuído de maneira expressiva para a compreensão do sistema imunológico. Por meio dessas abordagens, é possível adquirir conhecimentos valiosos sobre como o organismo se protege contra agentes patogênicos, como as células do sistema imune interagem entre si e como processos inflamatórios ou doenças autoimunes podem ser mais bem compreendidos e tratados. Esses avanços não apenas ampliam o entendimento científico, mas também possibilitam o desenvolvimento de novas terapias e estratégias médicas mais eficientes.

Métodos de Imunoensaios

Os métodos de imunoensaios permitem quantificar a concentração de antígenos, oferecendo alta sensibilidade e especificidade, o que os tornou técnicas essenciais tanto para pesquisas científicas quanto para aplicações clínicas. Esses métodos imunoquímicos de quantificação baseiam-se na utilização de antígenos ou anticorpos purificados, cujas quantidades podem ser mensuradas por meio de moléculas indicadoras, também conhecidas como marcadores.

Quando um antígeno ou anticorpo é marcado com um radioisótopo, sua quantificação pode ser realizada por meio de instrumentos que detectam eventos de decaimento radioativo. Esse tipo de ensaio é chamado de radioimunoensaio (RIA, do inglês radioimmunoassay). Por outro lado, quando o antígeno ou anticorpo é ligado covalentemente a uma enzima, sua quantificação é feita medindo, com um espectrofotômetro, a taxa na qual a enzima converte um substrato incolor em um produto colorido. Esse método é conhecido como ensaio imunossorvente ligado à enzima (ELISA, do inglês enzyme-linked immunosorbent assay).

Imunologia de Janeway – Kenneth Murphy – 8° Edição – Editora Artmed

Imunologia Celular e Molecular – Abbas & Lichtman & Pillai – 10° Edição – Editora Guanabara Koogan

Proteínas: Identificação e Purificação

Os anticorpos são ferramentas valiosas para a identificação, caracterização e purificação de proteínas em misturas complexas. Entre os métodos mais empregados para esses fins estão a imunoprecipitação e a cromatografia de afinidade. A imunoprecipitação permite isolar proteínas específicas por meio da interação com anticorpos, enquanto a cromatografia de afinidade utiliza anticorpos imobilizados em uma matriz para capturar e purificar proteínas-alvo. Além disso, o Western blotting é uma técnica amplamente utilizada para detectar a presença de uma proteína em uma amostra biológica e estimar seu tamanho molecular, combinando separação por eletroforese e detecção por anticorpos específicos.

Imunoprecipitação

A imunoprecipitação é uma técnica que utiliza um anticorpo específico para identificar e isolar um antígeno proteico em uma mistura complexa de proteínas. Nesse método, o anticorpo é adicionado a uma solução contendo a mistura proteica, geralmente obtida a partir de um lisado celular tratado com detergente. Em seguida, partículas de agarose ligadas covalentemente à proteína A estafilocócica (ou proteína G) são introduzidas na mistura. As regiões Fab do anticorpo se ligam ao antígeno-alvo, enquanto as regiões Fc do anticorpo são capturadas pela proteína A ou G nas partículas de agarose. Proteínas não específicas, que não interagem com o anticorpo, são removidas por meio de lavagens sucessivas com detergente e centrifugação.

Após a purificação, a proteína de interesse, agora ligada ao anticorpo, pode ser eluída das partículas de agarose e dissociada do anticorpo utilizando uma solução desnaturante, como o dodecil sulfato de sódio (SDS). As proteínas são então separadas por eletroforese em gel de poliacrilamida com SDS (SDS-PAGE). Para visualização, as proteínas podem ser detectadas por meio da coloração do gel com corantes específicos para proteínas ou por técnicas como o Western blot, que será descrito posteriormente.

Cromatografia por Imunoafinidade

A cromatografia de imunoafinidade é uma técnica de purificação que utiliza anticorpos imobilizados em uma matriz sólida para isolar antígenos específicos de uma solução. Nesse método, anticorpos direcionados a um antígeno de interesse são covalentemente fixados a um suporte insolúvel, como partículas de agarose, que são então dispostas em uma coluna. Uma mistura complexa contendo antígenos é passada pela coluna, permitindo que o antígeno específico se ligue ao anticorpo imobilizado. Moléculas que não interagem com o anticorpo são removidas por lavagem, enquanto o antígeno ligado é posteriormente eluído por meio de alterações no pH, alta concentração de sais ou outras condições que interrompem a interação antígeno-anticorpo.

Uma abordagem semelhante pode ser empregada para purificar anticorpos a partir de sobrenadantes de culturas celulares ou fluidos biológicos, como o soro. Nesse caso, o antígeno é primeiro fixado às partículas de agarose, e a solução contendo os anticorpos é passada pela coluna. Os anticorpos específicos se ligam ao antígeno, enquanto as impurezas são eliminadas por lavagem. Os anticorpos purificados são então eluídos sob condições que desfazem a ligação antígeno-anticorpo.

Western blotting

O Western blotting é uma técnica utilizada para identificar, quantificar e determinar o peso molecular de uma proteína específica em uma mistura complexa de proteínas ou outras moléculas. Inicialmente, a mistura é submetida a uma separação analítica, geralmente por meio de eletroforese em gel de poliacrilamida com dodecil sulfato de sódio (SDS-PAGE), onde as proteínas são separadas de acordo com seus tamanhos moleculares. Após a separação, as proteínas são transferidas do gel para uma membrana por eletroforese, criando uma réplica do padrão de separação no suporte.

A proteína de interesse na membrana é detectada pela ligação de um anticorpo primário não marcado, específico para a proteína-alvo, seguido pela adição de um anticorpo secundário marcado, que se liga ao anticorpo primário. Os marcadores utilizados no anticorpo secundário podem ser enzimas que geram sinais de quimioluminescência, os quais são capturados em filme fotográfico, ou fluoróforos de infravermelho, que emitem luz quando excitados. A detecção por fluoróforos oferece uma quantificação mais precisa em comparação com os anticorpos secundários ligados a enzimas, permitindo uma análise mais detalhada da proteína de interesse.

Citometria de Fluxo

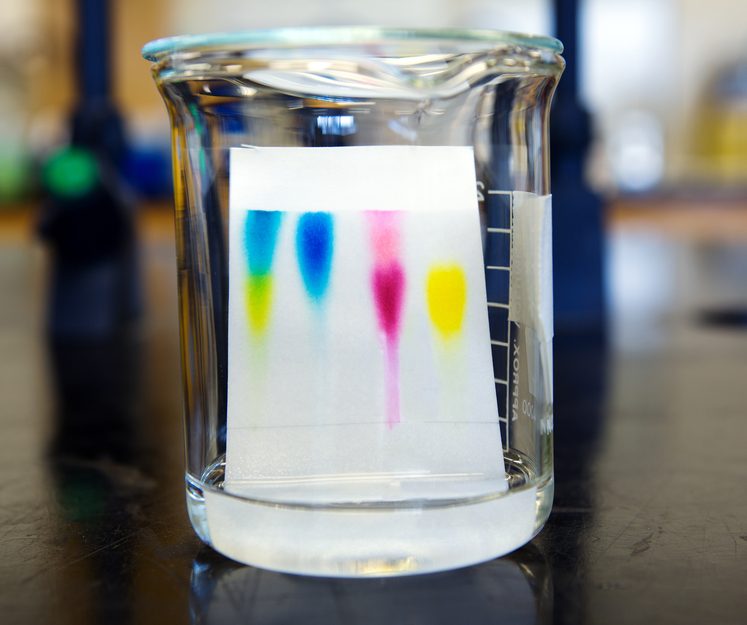

A identificação da linhagem tecidual, do estágio de maturação ou do estado de ativação de uma célula pode ser realizada por meio da análise da expressão de moléculas na superfície celular ou no interior da célula. Essa técnica geralmente envolve a coloração das células com marcadores fluorescentes específicos para as moléculas de interesse, seguida da medição da intensidade da fluorescência emitida por cada célula. O citômetro de fluxo é um equipamento especializado capaz de detectar a fluorescência de células individuais em suspensão, permitindo quantificar o número de células que expressam a molécula alvo do marcador fluorescente.

No preparo para a análise por citometria de fluxo, as células em suspensão são incubadas com os marcadores fluorescentes selecionados. Esses marcadores são frequentemente anticorpos conjugados a fluorocromos, que se ligam especificamente a moléculas presentes na superfície celular. Após a incubação, as células são passadas individualmente por um feixe de laser no citômetro de fluxo, onde a fluorescência emitida por cada célula é medida, fornecendo informações sobre a expressão das moléculas de interesse na população celular.

Purificação de Células

O classificador de células ativado por fluorescência (FACS, do inglês Fluorescence-Activated Cell Sorting) é uma variação da citometria de fluxo que permite a separação de populações celulares com base no tipo e na quantidade de marcadores fluorescentes aos quais as células se ligam. Essa técnica funciona por meio do desvio diferencial das células utilizando campos eletromagnéticos, cuja intensidade e direção são ajustadas de acordo com a fluorescência emitida por cada célula.

As células podem ser marcadas com anticorpos conjugados a fluorocromos em condições ex vivo ou, em estudos experimentais com animais, a marcação pode ser realizada in vivo por meio da expressão de transgenes que codificam proteínas fluorescentes, como a proteína verde fluorescente (GFP, do inglês Green Fluorescent Protein). Essa abordagem permite a identificação e o isolamento preciso de subpopulações celulares específicas, facilitando análises detalhadas em pesquisas biológicas e médicas.

Imunofluorescência

Os anticorpos podem ser empregados para mapear a distribuição anatômica de um antígeno em tecidos ou compartimentos celulares. Para isso, o tecido ou as células são incubados com um anticorpo conjugado a um fluorocromo ou enzima. A localização do marcador, detectada por meio de um microscópio adequado, permite inferir a posição do antígeno de interesse. No caso de células ou tecidos corados com anticorpos fluorescentes, a análise é realizada utilizando um microscópio de fluorescência, que possibilita a visualização precisa da localização do anticorpo e, consequentemente, do antígeno alvo.

Referências Bibliográficas

- ABBAS, A. K. et al. Imunologia celular e molecular. Rio de Janeiro (RJ): Elsevier, 2019.

- ONDARSE ÁLVAREZ, D. Cromatografía – Concepto, principios, tipos, fases y ejemplos. Disponível em: https://concepto.de/cromatografia/.

- EMBL-EBI. Co-immunoprecipitation | Protein interactions and their importance. Disponível em: https://www.ebi.ac.uk/training/online/courses/protein-interactions-and-their-importance/where-do-the-data-come-from/co-immunoprecipitation/.

- MODESTO, T. M. et al. Importância e vantagem da citometria de fluxo frente aos testes de triagem no diagnóstico da hemoglobinúria paroxística noturna. 1 dez. 2006.

- Western Blotting Technical Resource Center. Disponível em: https://www.bosterbio.com/western-blotting-technical-resource-center. Acesso em: 1 mar. 2025.